2024年,科创板公司创新要素加速汇聚,创新动能积厚成势,助力我国赢得全球科技竞争主动权。据统计,超八成科创板公司核心产品聚焦进口替代及自主可控,超380家公司的850余项产品或技术达到国际先进水平,在集成电路、生物医药、高端装备等关键领域实现突破,有力支撑了国家高水平科技自立自强的战略布局。

厚植“创新力”与“技术库”

自设立以来,科创板始终坚守“硬科技”定位,高研发投入、高技术产出已成为科创板公司的鲜明特征之一。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

年报数据显示,科创板去年研发投入总额达到1680.78亿元,超过净利润的2.5倍,同比增长6.4%,最近3年复合增速达10.7%;研发投入占营业收入比例中位数达12.6%,持续领跑A股各板块,其中107家公司连续3年研发强度超20%。

截至2024年末,科创板已汇聚研发人员24万人,研发人员占员工总数比例近三成。全年新增发明专利2万项,累计形成发明专利超12万项,中芯国际、信科移动等龙头企业专利储备均超万项。累计138家次公司牵头或参与的项目荣获国家科技进步奖、国家技术发明奖等重要奖项;超六成公司入选国家级专精特新企业,64家跻身单项冠军企业行列。

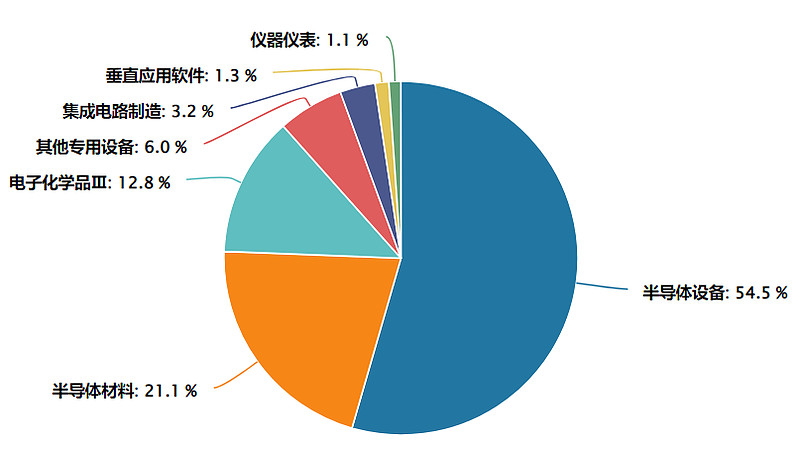

科技成果正在加速走出实验室,转化为现实的生产力。据统计,科创板生物医药企业已推动27款国产1类创新药获批上市,16款产品的32项适应症被纳入突破性治疗品种,在肿瘤、心脑血管、罕见病等重点治疗领域填补国内治疗空白;医疗器械企业在电生理、血管介入、骨科材料方向持续深耕,上市后累计实现1000余项第III类医疗器械产品获批注册;半导体设备企业将技术图纸转化为芯片制造产线上的高端设备,2024年度出货量合计超过1.6万台,驱动营收同比增长39%。

孕育“全球新”与“中国造”

近年来,科创板公司以自主可控为目标,通过自主研发与产业并购的双轮驱动,加快攻克技术难题,推动重点产业链“韧性”发展。

以华海清科为例,公司化学机械抛光(CMP)装备、减薄装备等主流机型已成功填补国内空白、解决技术代差,产品实现对国内12英寸集成电路大生产线的基本覆盖。2024年末,公司收购芯嵛半导体股权,旨在面向集成电路前道工艺设备中本土化率最低的环节之一——离子注入环节,实现核心技术的快速吸收与产品转化。截至目前,低能大束流离子注入装备商业化进展顺利,多台已验收。

除在现有技术基础上进行创新迭代外,科创板公司也致力于“从0到1”的源头式创新,带动“中国新质造”在全球榜上有名。据统计,超60家公司推出全球首创性产品,引领医疗装备、第三代半导体等细分领域实现“弯道超车”。

例如,2025年4月,联影医疗自主研发的数字减影血管造影系统(DSA)uAngio AVIVA获得美国FDA 510(k)认证,是国产首个且唯一获准进入美国市场的DSA产品。临床数据显示,该技术不仅将术中辐射暴露量降至传统设备的1/3,更通过精准成像将平均手术时间缩短25%。至此,联影医疗不仅打破国际巨头垄断地位,更有望为全球介入领域提供中国原创的精准解决方案。

赋能“智能化”与“高端化”

科创板公司立足六大战略性新兴行业,深入布局人工智能、智能制造等多个前沿赛道,在加快新技术与产业对接、推动传统产业升级方面发挥着重要作用。

高端装备制造企业持续推动制造业向“高端化、智能化、绿色化”升级。例如,科德数控的高端数控机床在航天、航空等领域实现1300余台规模化应用;铁建重工自主研制的100余台全球或国内首台重大装备,成功应用于200余项国内外重大工程;中控技术2024年度陆续推出时间序列大模型TPT、新一代通用控制系统UCS等创新产品,驱动流程工业迈向“少人化、无人化、高度智能化”,有望为客户节约可观的投资成本。

科创板公司也深度参与人工智能技术在下游场景的规模化应用,为我国培育新的经济增长点注入动力。例如,虹软科技将视觉人工智能的底层算法,从运用于智能手机向智能可穿戴设备、智能汽车等新兴领域延伸,目前搭载虹软科技技术的车型已超过100多款,量产车辆数量达数百万辆;金山办公依托WPS AI产品将AI技术深度嵌入办公场景,助力金融、制造、消费等行业客户提升办公效率,实现数字化转型;奥比中光深耕3D视觉感知技术,致力于打造机器人的“眼睛”,其双目结构光3D相机等产品可适用于AMR(自主移动机器人)、巡检机器人等各种智能机器人,有望推动智能制造领域的进一步发展。

专题推荐:

推荐阅读: